女性アイドルグループ・TO-NA(旧称:DIVerse)のメンバー・マナ。DIVerse時代の同期メンバーで、突如グループを卒業して行方をくらましたマシロを探したいと、特別アンバサダー(後にプロデューサー)のタテルに申し出た。タテルはそれを快諾し、マシロの出身地・長野県を旅することとなった。

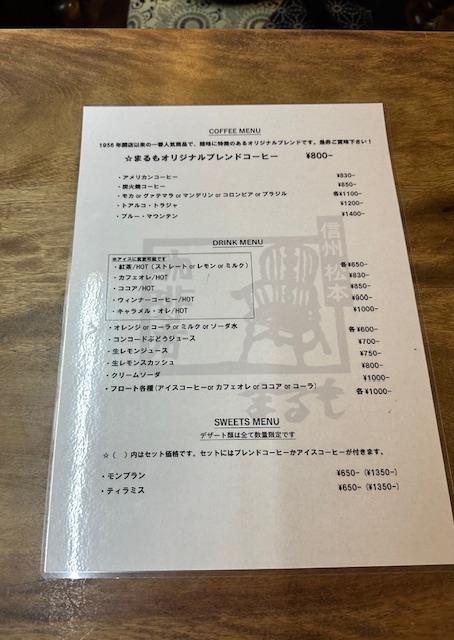

松本城に行きたいマナ。しかし酒を飲み続けていたタテルは甘い物を欲していて、小川(女鳥羽川)沿いにある人気の喫茶店へマナを連行する。

明治21年に建築された歴史のある建物の中でその喫茶店は営業している。調度品も暗い茶色のものが多く、明治の館の雰囲気である。混雑していたが、丁度1卓空いていて滑り込むことができた。

「気儘すぎますタテルさん。私は松本城に行きたいんです!」

「待てよ。松本城は行く、ただちょっと休みたい」

「飲みすぎなんですよ」

「お得に松本城に入れるやり方があるはずなんだ。ちょっと探させてくれ、モンブランでも食いながら」

「え、めっちゃモンブラン好き!」

急に目が輝いたマナをよそにスマホで入場料割引を調べるタテル。すると、電子チケットを購入すれば1人1,200円で入れるという情報を掴んだ。現地の窓口で買うより100円安いようである。開智学校とのセット券もあるが、時間的余裕があまりないため回避した。

「松本城は行ったの、マシロと?」

「行きました」

「どうだった?」

「めっちゃ疲れました。階段が急で、しかも1段1段狭くて。降りる時は怖いですね」

「じゃあ尚更休まないと。1時間後の入場にしようか」

松本城の入場券を購入したところでモンブランとアイスコーヒーのセットがやってきた。コーヒーは昔ながらの喫茶店らしいどっしりとした苦味。今時の酸味が効いたものとは距離を置いた、心安らぐコーヒーである。

モンブランは、甘露煮が載った黄色いものが出てきそうな雰囲気であったが、実際は洋栗と洋酒の効いたハイカラな類の方であった。栗の味は程々に、クリームや砂糖の甘さが目立つものであるが、レトロ喫茶店で食べるモンブランとはそういうものである。東京の一流パティスリーのものや絞りたて和栗モンブランに馴染みのあるタテルが上から何か言うものではない。

「俺が何よりも悔しく思うのは、マシロはアイドル人生を完全燃焼で終えられなかったこと。あの時俺はファンではなかったからよくわかんないこともあるけど、怪我が絶えなかった印象が色濃く残っていて」

メジャーデビュー前から、マシロは幾度となく怪我に苦しんでいた。ある時は駅で駆け込み乗車の男にぶつかり転倒して骨折、ある時は暗い駐車場で車止めに躓き腕を花壇に強打して骨折。またある時は番組の企画で組体操を練習している最中にピラミッドから転落し手首を骨折、長期離脱を余儀なくされた。

「1週間後のライヴ、出れないよね……」

「しょうがないよ。ゆっくり治して、また踊ろう」

マナは毎日病室に通ってマシロに寄り添っていた。しかしマシロの顔は晴れない。

「これで何度目だろう。数えきれないくらいお休みしちゃって……」

「マシロは悪くないよ。あまり言いたくないけど、スタッフさんにはもっと安全管理徹底してほしいよね」

「人のせいにはしたくない。全部私の不注意のせい。来週のライヴを盛り上げて、もっとみんなにDIVerseを観てもらいたかったのに。本当に自分が情けない。不甲斐ない……」

「泣かないでよ。私まで悲しくなる……」

涙を見せないマナが、マシロの前だけでは泣いていた。マシロの感情に呼応してしまうくらい、マシロは自分の一部分であった。これ以降、自分の体を労るのと同じくらいマシロを大事にしよう、と心に決めた。しかし現実、大事にしきれなかったのである。

「今思うと、マシロは組体操事件を経て無邪気さを失っていたのかもしれません」

「そんな苦悩があったのか。観客側からは健気にぶりっ子とかかましているように見えたけど」

「そうなんですよ。だけど裏ではすっかり落ち着いちゃって」

「メランコリーに陥ってた訳か」

「中傷や脅迫もあったし、イベントの時、近距離で爆竹鳴らされたこともありますし」

「あったなそれも。DIVerseに愛着無かった俺も憤った」

「私達がもっとマシロの話を聞いて安心させてあげられたら、マシロは今でもキラキラアイドルしてただろうに……」

「メンバーに責任は無い。憎むべきは、悪いことした奴だけだ」

「自分と同じくらい大事な友達を、守ってあげられなかった」

「その後悔を晴らすために、マシロを探しているんじゃないの?」

「……」

「もうすぐ君はグループを去る。それにあたり最大の心残りに向き合おうとしている。マシロという、志半ばで夢への道を離脱した仲間が幸せでいるかどうか、責任持って確かめに行こうとしている。幸せならそれでいい。幸せでなければ、今度こそ救いの手を差し伸べようじゃないか」

タテルに励まされ、マナは2度目の聞き込みを試みた。喫茶店の店員に、今度はマシロの名前を出して直接訊ねてみる。

「マシロちゃん?いやあ知らないですね」

「そうでしたか。お忙しいところ失礼しました」

「マシロちゃんって、DIVerseの?」客の1人が反応した。

「そうです!」

「松本の宝だ。今どうしてるのか」

「ご存じではない?」

「ごめんね、頑張って探して!松本の人ならある程度知ってるからよマシロのことは」

マシロが地元の有名人であることを実感したところで、2人は漸く松本城へ向かう。

現存天守が国宝に登録されている松本城。城といえば白のイメージが強い中、黒漆塗りの外壁が特徴的であるため、画像クイズで出題されたら即答できるようにしておきたいところである。狭い城の中は外国人観光客で溢れていて、すれ違いや追い越しをするのも一苦労である。

「うわ、本当に階段が急だ。クライミングかよこれ」

「お酒飲んで登るの、しんどくないですか?」

「景色良いから平気。マナこそ高所恐怖症だけど、平気なのか?」

「慣れたので大丈夫です。ハハ、あの時はすっごく怖がってたな私」

マナがマシロと松本城を訪れた時もこれくらいの暑気であった。

「あれ、靴脱ぐんだここ。靴下持ってきてないや」

「何を気にしてるの、マナちゃん?」

「足が汚れるの嫌でさ。でもいいや、我慢するよ」

マシロは色白の足が汚れることなど厭わずひょひょいと城内を駆けていく。一方のマナは、急な階段の連続に肝を冷やしていて、外を見ないようずっと俯いていた。

「マナちゃん大丈夫⁈」

「怖い、階段降りれないよ……」

後ろが詰まっている。苛立ちを隠せない男が数人ナイフのような目つきでマナを刺す。それでもマシロは臆することなく手を差し出した。

「はい、捕まって。深呼吸して、マナちゃんなら大丈夫!ファイト、ファイト!」

無邪気な笑顔で励ますマシロ。マナは半信半疑でマシロに身を委ねるが、最後まで踏み外すことなく降りることができた。マシロがあまりにも愛くるしい笑顔で友を支えるものだから、先ほどまで睨んでいた男達の目も緩んでしまった。マシロのアイドルとしての素質はそれくらい優れていたのである。やがてその笑顔が消え、才能が散っていくなんて想像ができない。しようと思わないし、したくないものでもある。

「マシロ、私もう怖がらず天守に上がれるようになったよ。降りるのも怖くない。少しは成長できたかな」

「マシロはあの信濃の山々に育まれた。健やかで優しくてお茶目な子に育ったよね。そんな魅力あふれる子が、承認欲求モンスターの過激派ファンから虐められ命さえ脅かされた。マシロから笑顔を奪った、都会の冷たい獣が憎い。討伐してやりたいくらい」

跪きながら景色を眺め、感傷に浸る2人。気付けば30分以上も天守最上階に滞在していた。

気が済んだところで漸く地上に戻った2人。チケット売り場や売店にてマシロの情報を聞き出そうとするが有力な手がかりは得られない。

「あれ、マシロってたしか写真撮るの好きだったよね?」

「好きでしたね。それが何か」

「単純な考えだけど、写真家を目指している可能性ないかな?」

「ああ、まあ否定はできないですね。でも将来の夢として口にはしていなかったと思います」

「将来の夢って何だったんだろう?」

「考えていなかったと思います。永遠にアイドルで居たい、と話していたので」

「永遠にアイドル……余計に悔しくなってきた」

時刻は既に夕方の16時を過ぎていた。夕食は行列のできるラーメン店に、18時の開店と同時に入りたい。となると20分くらい前には店の前に到着しておきたいところである。1時間あまりの猶予を使ってもう1軒、松本を代表するスイーツ店を訪れることとする。松本城からは少し離れているが、善光寺通りを南下し深志方面に向かう。

「お、あれはレトロ建築か?」

「時計のある建物ですか?時計博物館です」

「博物館なのか」

「次また松本に来たら訪れようね、なんてマシロと話していました」

「また来るからな。待ってろよ時計」

信用金庫を過ぎると愈々店が現れた。60年近く営んでいる松本の老舗パティスリー。ここもまた、マナがマシロと共に訪れた場所である。その時はイートインでシュークリームと紅茶を愉しんだのだが、今回は到着が16時を回ってしまったためイートインは終了。シュークリームを2つずつだけ買い、近くの公園で食べることにした。

160円で買えるベビーシュークリーム。中には、ずっしりと、でも重たくはないカスタードクリームが入っている。空気の含み方が良くてこのような仕上がりになったものと思われる。ジャンボシューにはない琥珀色のコクが、老舗の小さなシュークリームにはある。

「マシロも食ってたんかね、この店のシュークリーム」

「みたいですよ。お母さんのお腹の中にいる時から食べてた、って」

「胎教かよ。わかるんかい」

「ハハハ、盛ってますよね。でも小さい頃から定番のおやつだったみたいで、私達がコンビニでシュークリーム買ってもマシロだけ食べなくて」

「ちょっと俺みたいなとこある?いや、俺以上かも」

「しろたえのシュークリームなら食べてましたけどね」

「温かみのあるシューが好きなんだ。そうだよな欲しかったよな、そういう温かみ」

クロードという名のチョコシュー。中のクリームにもチョコが使用されている。チョコクリームというよりかは、牛乳にチョコを入れて温めた後、かき混ぜる前のマーブル状を思い浮かべると良い。上のチョココーティングが厚く、高級ではないがハイカラなチョコの味わい。温かみのある贅沢である。

「うぅ……」

タテルはまたもや涙を堪えられなかった。箱のデザインがあまりにも可愛いからだと云う。番の鳥が花で溢れた籠を牽き、2匹の白山羊らしき動物が牽くティーカップの中には少女がパラソルを持って居る。メルヘンには興味の無いはずのタテルが、大事そうに箱を畳んで持参の袋にしまう。

「この少女がマシロだと思うと……なんか何でもかんでもマシロと結びつけたくなっちゃう」

「タテルさんがそんなにマシロのことお好きだったとは。それはそれは嬉しいことですが」

「どうもセンチになってしまう」

「これが本当のセンチメンタル・ジャーニー」

「松本伊代さん……松本だけに」

取るに足らない洒落で、切ない雰囲気を少し和ませた2人。時間が許す限り松本駅周辺を散策して、マシロへの手掛かりを得ようとした。

「タテルさん、この写真綺麗ですよね」

バスターミナルにあったリーフレットを手にしたマナ。

「阿智村の星空、車山高原、白馬岳、白糸の滝。さすが信濃、雄大な自然の景色が数多ある」

「……あれ⁈」

白糸の滝を撮った写真の右下に、マシロの名前が記載されていた。

NEXT