グルメすぎる芸人・タテルと人気アイドルグループ「綱の手引き坂46(旧えのき坂46)」の元メンバー・佐藤京子。2人共1997年生まれの同い年で、生まれも育ちも東京。ラーメンYouTuber『僕たちはキョコってる』として活躍している2人の、ラーメンと共に育まれる恋のようなお話。

セカオワの聖地club EARTHを特別に使わせてもらい、2人は1週間の歌唱合宿をすることになった。

レッスン終わり、銭湯への道すがら、2人は充実感に満ちた表情をしていた。

「すごい厳しい先生だけど、学ぶことはとても多い」

「心を込めて歌うことにここまで向き合う方はいないよね。俺厳しい先生苦手、って言ったけど、菅井先生なら這ってでもついていきたい」

「歌の難しさを知って悔しく思ったし、表現の面白さを知れて嬉しくも思った」

「俺もだ。合宿は嫌いだけど、京子と一緒ならいくらでもやれる」

「そこは私とじゃなくてもちゃんとやろうよ」

「そうだね」

合宿所に戻ると作曲用の機材が運び込まれていた。京子は早速、頭の中にあったメロディの欠片を再現してみる。

「いいね。エモいデュエット曲が出来上がりそうだ」

「夢中になるね。一晩中作り込んじゃいそう」

「喉休めないとダメだぞ。睡眠不足は歌手の大敵だ」

「そうだった。あと3時間だけやって寝るね」

翌朝も菅井の鬼レッスンは続く。

「京子殿、そのあからさまに強弱つける歌い方よしなさい」

「あ、はい…」

「歌として自然な強弱のつけ方を身につけろ」

「タテル殿、高音で力み過ぎだ。力抜きなさい」

「アア゛ァー!」

「力抜いて!」

「ア゛ア゛ァー!」

「なんで力抜けないの!」

「力抜くのが苦手なんです!」

「じゃあ歌なんか諦めろ!」

「それは嫌です!」

「いいか、人体は声という音色を奏でる立派な楽器だ。その楽器の扱い方を知っているのは自分自身しかいない。2人共自分の声に向き合えていない。自分の声を理解するまで俺から教えることは無い」

そう言って菅井は去ってしまった。

「菅井先生、怖ぇよ。やっぱ嫌だ」

弱音吐きのタテルの傍で、京子は無心で発声を試行錯誤する。曲を細かく節に分け、その1つ1つに対し様々な発声を試している。

「タテルくんも声出しな」

「あんなパワハラみたいな指導されたら力抜けないに決まってんじゃん…」

「タテルくんのそういうところが嫌い」

「は⁈京子まで何だよ」

「文句言う暇あったら練習しようよ」

「どうしていいかわからなくてさ…」

「私もだよ!だからこうやって練習してる!」

「…」

「だからタテルくんもやるの。不安な気持ちは歌って解消する。練習しないと何も始まらないでしょ」

涙ながらに励ます京子を見て、タテルも溢れ出る涙を抑えきれなかった。京子の熱意に触れ、タテルも自分の声と向き合う。

2時間程すると空腹を迎えたため、2人は蒲田に繰り出しラーメンを食べに行く。雨の降る休日、11:50過ぎの到着で20人弱の並び。しかし客が出てきても次の客がなかなか入らない。そう、この店はロット制である。カウンターは8席で、4人毎の入れ替え制。列の進みが止まったところで数えてみると、2人は13番目と14番目でロットの先頭になってしまった。2人より15分遅れて列に接続した客と同タイミングでの提供とは、なかなか癪なものである。

「私すごく悔しくてさ…」京子が切り出す。「今までやってきたことを否定されたような気がして。ソロライヴでメンバーやタテルくんに感動してもらえたこと、何だったんだろう」

「コンテクスト、ってやつかな?」

「コンテスト?私出たことないよ、オーディションなら何十回も受けたけど」

「違うって。京子の歩んできた道のりとかのこと。京子の夢とか苦悩とか俺らは知ってるから感動するんだけど、偶々見かけた何も知らない人の心を揺さぶるのは難しい、ってことなのかな」

「なるほどね。わかりやすく教えてくれてありがとう」

「だから俺も尊敬してるんだよ、菅井先生のこと。技術を伴いながら『心』に拘るヴォイストレーナーって貴重な存在。でもやっぱ怖くてどうしても萎縮する」

「これくらい揺さぶられた方が人生において良い経験になる、と私は思ってる。今私たちは貴重な体験をしている。誇りに思わないとね」

行列の先頭に立ってからが一番長かった。ゆっくり食べる客がいたためか、8人全員が一斉入れ替えになってしまった。1時間弱待った2人と15分程度の並びの人が同時に入れてしまう、タテルはこの不平等さが大嫌いだ。

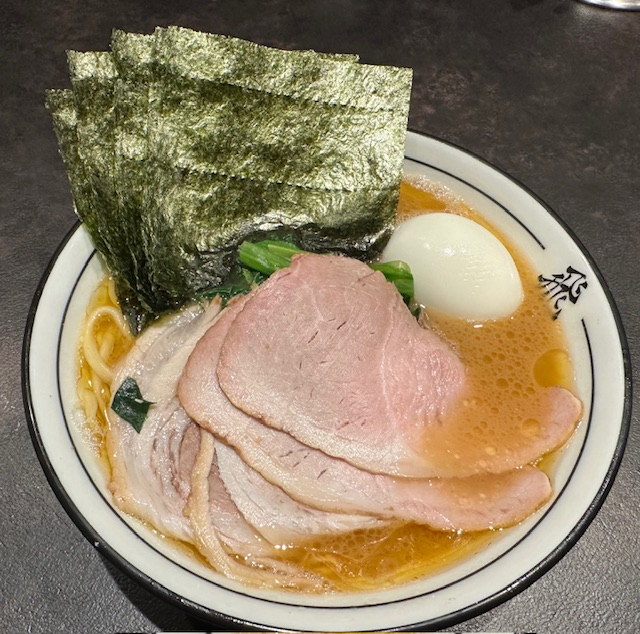

しかしこの店のラーメンは大好きだ。上品な入りから徐々に家系のコクが入ってくる。太く縮れた麺との絡みも及第点である。

チャーシューは薄いが赤身のスモーキーさ、脂身の旨味を感じられる。

日替わり小鉢のキャベチャーは冷たくて驚くが、ご飯にもよく合うおかずである。

スープの濃さに飽きたら、辛味噌ではっと目覚めさせるといい。一口分残ったスープに生姜を入れれ、生姜焼き味でフィニッシュを決めた。

「並びが嫌だ、って文句言わせない美味さ。悔しいな」

「何強がってんの。美味しかったならいいでしょ」

「そうだね。素直にならなきゃだった」

合宿所に戻ると伝言が置いてあり、菅井は明日朝に戻って来る、デュエット曲のメロディも明朝には仕上げておけ、とのことであった。

「メロディは夜仕上げるね」

「わかった。歌詞もある程度考えておくね」

その後もひたすら課題曲と自分の声質を調整する2人。

〽︎友達も大嫌いだ 本当は大好きだ

「嫌いと言ってはいたけど本当は好きだ、という複雑な感情。どう声で表現すれば良いのか…」苦悩するタテル。

「なんだろう、もっと『大嫌い』にインパクトを置いて、『ひっくり返すぞ』という気持ちを込めて『大好きだ』って発音するといいのかな」

「やってみる」

「それだと菅井先生に怒られると思う。あからさまに差をつけるのは歌手のやり方じゃない、って」

「そっか。思春期の心の中だから、強くやろう、という気持ちは抑えた方がいいかな」

「お、いいんじゃないそれ?」

「確かに。上手く表現できた気がした。今の感覚、忘れないようにしよう」

「何だかんだ言って楽しいな、自分の声を操るの」

「大好きなタテルくんとのデュエット、楽しみだ」

音を楽しめるようになった2人。3日目の晩の銭湯は一段と気持ち良かったと云う。

NEXT