フランス帰りのカケルは、「アパーランドの皇帝」として問題だらけのこの国に革命を起こそうとする。かつてカリスマ的人気を集め社会を変革しかけたアイドルグループ・Écluneをプロパガンダに利用しながら。

*この作品は完全なるフィクションです。過激な話が展開されますが、実在の人物・店・団体とは全く関係ありませんし、著者の思想を示すものでもありません。こんなことしようものなら国は潰れます。

打ち合わせの相手・ボブは例によってカケルのシナジーである。ラウンジでケーキを食べた後、ホテルの1室(ケンが泊まる部屋)にてC運輸およびその社長をどう始末するか話し合う。

「案の定取材はお断り、か……」

「隠してることは何も無い。俺は何も悪くない、の一点張りです」

「ここまで責任認めないのはビョーキだな。抹殺してしまおう」

「C運輸も平然と営業を続けています。倒産してもおかしくないものを」

「まあ運輸事業は需要が高いからな。悪評がついても案件は舞い込む」

「補償のために却って操業しなければならない、というのもあるかもしれません」

「一理あるな。でも社長には退いてもらわないと、また事件が起こってしまう」

「財産を保全した上で社長を懲らしめる……」

「強盗かな。会社と社長宅、どちらを狙おうか」

「なるべく社長以外の人に影響が及ばないようにしたい。社長の身辺を調査してもらえるか?」

「勿論です!」

ボブはアパーランド偵察部のメンバーを集め、都心から車で1時間程の距離にある郊外都市へ向かう。1週間程度社長を尾行し、帰ってくるとカケルはボブを老舗洋食店の1階席にて出迎えた。

「Congratulations, Bob!」

「張り込みは疲れますね。でも色々情報は得られたと思います」

「ありがとう。ゆっくり聞かせてよ」

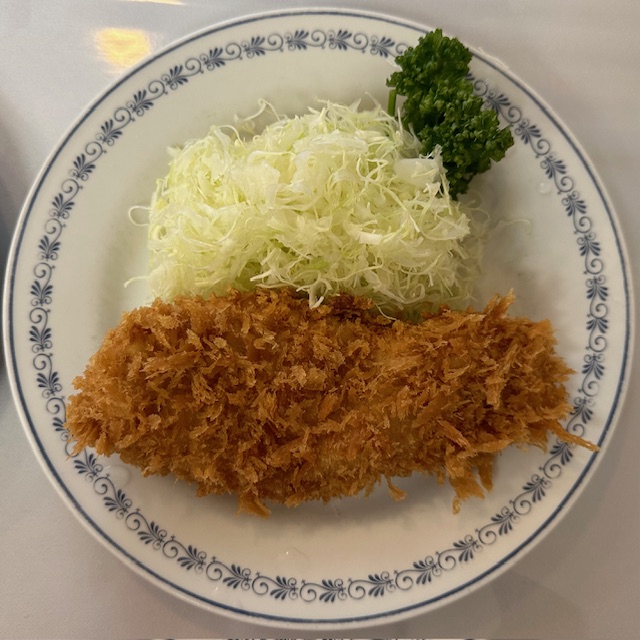

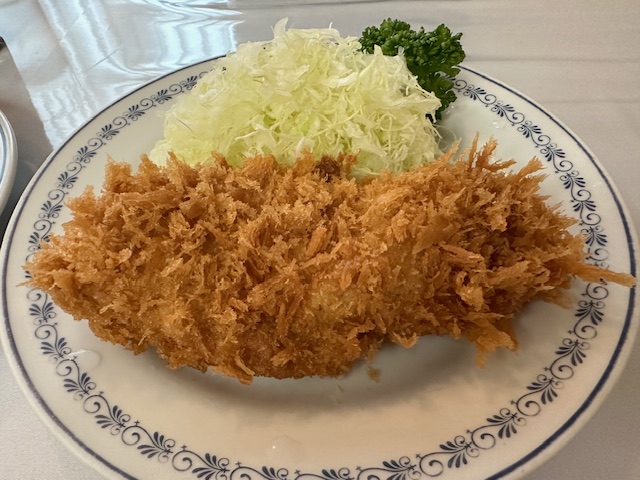

その前に飯を注文する。この店は豚カツや海老フライ、ハヤシライスなど様々な洋食の発祥地とされている。

「1品1品高いですね。さすが銀座」

「やっぱり豚カツかな。カツカレー食べようと思ったけど、5千円超じゃ気が引けるね」

「他に何か食べたいですね。オムライスとか海老フライとか」

「調子乗るな。高いんだよここ」

「スープだけでも!」

「仕方ないな。暑いから冷たいコンソメスープでも飲もうか」

「C運輸は1987年創業の運輸会社で主に農作物の運送を…」

「それはHP見ればわかる」

「失礼しました」

C運輸の従業員数は50名。うちドライバーはD含め48名。事務作業や車の整備、営業などの業務をドライバーが兼任しており、多くの従業員が時間外労働を強いられています。

「飲酒運転だけじゃなくて居眠りや注意散漫による事故も起こりそうだなこれ」

「人手不足だから仕方ない部分もありますよね」

「だからって同情はできないよ。関係ない市民が犠牲になってどうする」

「そうですよね。C運輸に対する信用は地に堕ちています。取引先がどんどん離れてく、って社長嘆いていました」

「良い傾向だ。従業員が社長のことどう思ってるか、把握できたか?」

「はい。かなり従順ですね。社長が居なければ自分は何もできない、社長が居るからこそ自分が自分でいられる、みたいな姿勢です」

「そんな宗教みたいな会社なのか」

「……すみません、ちょっと盛りました」

「何盛ってんだよ!」

「楽しませようと思って」

「楽しくはならないだろ」

「でも社長が従業員に対し支配的なのは事実です。社長の存在を消せば、会社は浄化されるチャンスを得ます」

「なるほどね。社長への依存が強くて誰も継げなければ会社はなくなる。社長の存在意義は完全に消えた」

やってきた冷製コンソメスープに、カケルは目を丸くした。皿を埋め尽くすのは液体ではなく大量のゼリーであった。

「これは……スープですか?」

「俺こういうの好きくないんだよな。地味に腹に溜まるし」

食べてみると、コンソメスープの要素はありつつも、滋養強壮の効能がある何かに思えた。

「体に良いものだと思って食べると入りやすくなった」

「不思議ですね。ただやっぱりスープではない」

「1人でフルサイズ頼んだら絶望だな。お得感に惑わされちゃダメだ」

Dの無謀運転により失われた2つの命。遺族の女性の悲痛な叫びをニュースで聞く度、胸が締め付けられる思いのカケル。

あの日夫と息子は2人で虫捕りに出かけました。「かっこいいカブトムシ捕まえてくるんだ!」と満面の笑顔で話してくれたのが息子の最後の言葉でした。「ちゃんとこまめに水分摂るんだよ」、これが私が2人にかけた最後の言葉でした。車が大通りに出るのを見届けて家の中に戻ろうとした時、大きな音が鳴り響きました。事故であることはすぐに察しました。まさかとは思いつつも、夫と息子の車は無事であると信じて現場に向かいました。そのまさかでした。車はトラックとガードレールに挟まれ炎上、2人は即死でした。現れた運転手からは酒の臭い。私の顔を一瞬見たかと思えばすぐ会社に電話。『事故っちゃったよ、どうしよう?』という声は事の重大さを理解していない口ぶりでした。警察に対しても言い訳を重ね罪を逃れようとしました。C運輸の社長は私たちへ謝罪すらしてくれない。Dは裁判でも言い訳を並べ、反省の色を一切見せませんでした。それでも危険運転は認められず、たった9年の拘禁。身勝手な運転により掛け替えの無い命を奪っておいて9年という罪、いったい何が償えるというのでしょう?私の負った心の傷は一生癒えることはありません。運転手は勿論のこと、社長も責任を認め、誠意ある謝罪をしてください。

やってきた豚カツに、カケルはフォークを強く刺し立てた。

「ちょっと何するんですか?」

「……いけね。遺族の会見思い出して腹が立ってしまった。ちゃんと食べよう」

冷静にナイフを手に取ってカツを切る。肉はかなり分厚く、良いパン粉を使っているからか衣もサクサク軽い。大半を占める赤身は密度の高い肉質ながら硬くなりすぎておらず、脂身は仄かに甘い。銘柄豚は使っておらず、揚げ方も専門店のそれとは違うと思われるが、発祥地を謳うだけある豚カツになっている。

「俺が被害者遺族なら、運転手出てきた時点でリンチしたいけどね。それくらい許されていいじゃん」

「法治国家においては逆に違法ですからね。まあ情状酌量されて執行猶予つきにされる余地はありますが」

「やっぱり社長は他人事すぎる。謝罪するのが筋だろうにそれも無いとは、まともな思考回路してないな」

「利益優先、安全度外視の経営。放っておく訳にはいきませんね」

「ああ」

事務所に戻ったカケルとボブはいよいよ、C運輸社長の襲撃計画を確定させる。

「ミッション内容は社長宅にて強盗、で良いのかな」

「良いと思います。実は社長、独り身みたいなんですよ。詳しい事情は分かりませんが」

「離婚したか死別したか、それとも未婚なのか。いずれにせよ臆すること無く襲撃ができる」

「やっちゃいましょうか」

「了解。偵察班と実力行使班、手を組んで社長を拐え」

NEXT